【6】18きっぷで日帰り水郡線の旅

年があけて、1月も早半分が過ぎた。

先日、チケット屋で18きっぷの残り1回分を格安で手に入れることができたので、それを握りしめて新年最初の列車旅、水郡線乗りつぶしの日帰り旅行へ出かけた。

水郡線は、茨城県の水戸駅から福島県の安積永盛駅までを結び、都心からのアクセスも悪くないながら、路線長137.5km(本線のみ)で全線が非電化と本格的なローカル線の風情を味わえる。

今回は、常磐線で水戸へ向かい水郡線を乗り通して郡山に出てから、東北本線に乗り換えて南下する周遊ルートを取ることにした。

まだ夜明け前の上野駅からスタート。6時4分発の常磐線水戸行きの列車に乗り込む。冬の朝は凍てつくような寒さだけど、列車の中は暖房が効いていて暖かい。早朝でまだ乗客は少なく、ボックス席の進行方向側を選んで座る。

朝早かったこともあって、車中はほぼずっと眠りこけていた。目が覚めると、終点までもう一息の内原駅を過ぎたあたりで、車内はいつの間にか通勤・通学客で溢れていた。長い間同じ姿勢を取り続けて悲鳴を上げる腰に手をやりながら窓の外に目を向けると、とうに空は明るくなっていて、枯れ草色に広がる農地には白霜が降りている。こちらの方もかなり冷え込んでいるようだ。

列車はちょうど8時に水戸駅に着いて、ほかの乗客に押し流されながら改札フロアへ上がり、水郡線の発着する1番線・2番線ホームへ向かう。常陸大子・郡山方面へ向かう列車は9時22分発まで無く、まだ1時間以上余裕があるので、先に上菅谷駅から枝分かれする常陸太田支線を乗り通すことにした。

列車を待っていると、先に1番線に折り返し9時22分発の郡山行きが入線してきた。折り返しの発車までかなり時間があるので、てっきり乗客を締め出して発車直前まで留置するのかと思ったが、どうやらそうではないようだ。

一方の2番線には、郡山行きより少し遅れて、8時17分発の常陸太田行きが2両編成で入線してきた。席取り競争に参加せずに写真を撮っていたので、座席は取り逃してしまった。車内は沿線の高校へ通う生徒が大半を占めていた。

車両はキハE130系気動車。新型車両のイメージがあるが、水郡線の車両がキハ110系から全て置き換えられてから既に10年以上が経っている。

常陸太田行きは水戸駅を定刻に出発すると、すぐ常磐線と別れて左へ大きくカーブし、震災後に新しく付け替えられた橋梁で那珂川を渡る。そのあとは平地を国道349号線に沿って北上していく。この辺りは水戸のベッドタウンに当たる地域で、駅間距離も1~2kmと短めだが、車窓は農地と住宅が混在する長閑な風景である。乗客のうちの多くを占める高校生は途中の後台駅で下車し、一気にがらんとした雰囲気になった。

水戸駅から20分弱で、上菅谷駅に到着。この駅から常陸大子・郡山方面へ向かう本線と、常陸太田方面へ向かう支線に分岐する。この列車の通る常陸太田支線は、支線扱いではあるが本線より先に建設され、1897年に太田鉄道として開通した。本線も含めて水郡線が全通するのはそれから40年近く経ってからのことである。

常陸太田行きの列車は途中小さな駅にいくつか停まり、終点の常陸太田駅には8時49分に到着。上菅谷駅からは14分の道のりである。この駅は1日の平均乗車人員が1000人を超える、水郡線の単独駅としては最も利用客の多い駅だが、ラッシュを過ぎたためか駅構内に人は少なくのんびりとした佇まいである。

折り返しの列車が9時15分発で、それまで少し時間がある。何をしようか考えていると、そういえば昔、日立電鉄がこの付近まで鉄道を敷いていたことを思い出して、その遺構が何かないか探してみることにした。ネットで調べると、日立電鉄の常北太田駅跡地は丸ごとドラッグストアに転用されていて、JR駅のロータリー付近の交差点を跨いですぐのところにあるとのこと。このドラッグストアはかなり駐車場が広くて、往時の駅の広い構内が偲ばれる。しかし残念ながら、時間内にこれといって当時の遺構や記念碑などを見つけることはできなかった。

常陸太田駅に戻って折り返しの水郡線の列車に乗り、上菅谷駅まで乗車。

上菅谷駅からは、先ほど水戸駅で入線を眺めていた郡山行きの列車に乗り換えた。長い4両編成の列車だが、地元客や18きっぷ利用者と思われる乗客で座席は7割方埋まっていた。

少しずつ駅間が伸び、駅周辺を除けば人家は疎らになっていく。常陸大宮駅を過ぎると、列車は八溝山地に入って登り勾配が続くようになり、エンジンを唸らせながら前へ前へと進む。山方宿駅付近から先は、久慈川に沿って走り、車窓からも久慈川の流れを眺めることができる。しばらく行くと西金という駅があり、この駅の構内には、付近の採石場から採掘した線路用砕石を積み込む専用側線がある。駅停車時に、砕石を積むホキ800形貨車を見ることができた。

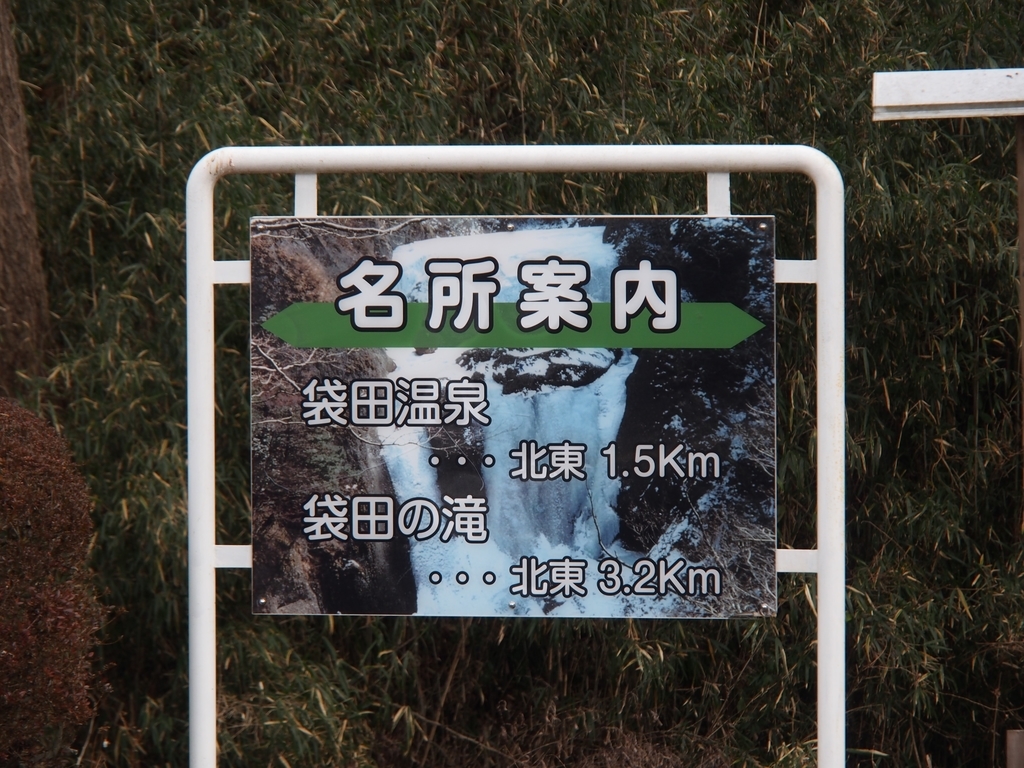

西金駅のふたつ先の袋田駅で下車する。上菅谷駅からはおよそ50分。この駅からバスに乗って、今日一番の目玉・袋田の滝へ向かう。駅から滝へ向かうバスは1日に4本しかないが、基本的に列車と接続がとられるようになっているので、さほど不便さは無い。

終点の滝本というバス停で降り、そこから滝の入口まで5分くらい歩く。行きがかりにはお土産屋や食堂が立ち並んでいて、店員さんたちが滝の見物に来たマイカー客を我先にと自陣の駐車場に引き摺り込もうとする、観光地お馴染みの光景が繰り広げられている。

入口で入場料300円を支払い、岩盤をくりぬいて作られたトンネルを通っていざ観瀑台へ。

袋田の滝といえば、日本三名爆のひとつにも数えられ、長さ120m・幅73mの大きさを誇る茨城県を代表する観光地のひとつである。前日このエリアではマイナス8度くらいまで冷え込んだようで、滝を流れ落ちる水流が7-8割方氷結しており、美しい氷瀑になっていた。トンネルの奥にあるエレベーターで昇ると、さきほどの観爆台より50mほど高い位置から、袋田の滝の全景を眺めることができる。この位置からだと、通称「四度の滝」と言われる所以の一説となった、水流が岩肌を4段に流れ落ちる姿の全貌が見られ、袋田の滝のスケールの大きさを実感できる。

もう少し時間があれば、この辺で昼食を摂ろうかとも思ったけど、このあと乗車する列車の出発時刻が差し迫っていたので、袋田駅に戻ることに。帰りはバスの時間が合わず、3kmほど歩いて袋田駅に戻った。

袋田駅12時29分発の列車に乗って水郡線を北上していく。この列車は普段は次駅の常陸大子までの運転だが、この日は臨時列車として郡山駅まで運転される。

常陸大子駅では30分ほど停車時間があるので一旦改札を出て、昼食に駅前にある蕎麦屋で山菜蕎麦をいただく。

食べ終わってもまだ時間があるので、駅まわりを少し見てみることにした。

常陸大子駅の位置する大子町は、茨城県北西部に位置する人口およそ1万7000人のこじんまりとした町で、先ほど訪れた袋田の滝や、奥久慈しゃも(地鶏)などで有名なエリアである。町の中心駅である常陸大子駅は、水郡線の営業所(車両基地)を持つ重要な運行拠点になっていて、多くの列車がこの駅で水戸方・郡山方にそれぞれ折り返していく。駅舎にはヤマザキショップが併設されていたり、駅前には蕎麦屋やしゃも料理の食べられるお店があったりで、貧乏鉄道旅行で陥りがちな、そこそこ大きい街の駅前なのにコンビニも無く飲食店も潰れていて空腹に喘いで死ぬ、という事が回避できる点で大変ありがたい。さらに駅舎を出て右側にはC12形の蒸気機関車が静態保存されており、鉄道ファンとしては見所の多い駅である。

ちょうどC12を写真に収めている時に、袋田駅から同じ列車に乗った男性に「観光ですか?」と話しかけられた。「そうです」と答えると、男性は駅近くの玉屋旅館で販売されている奥久慈しゃも弁当を少し得意げに見せてくれた。「駅弁マニアには幻の駅弁って呼ばれてるんですよぉ」と話す様子はとても嬉しそう。僕は駅弁の存在自体は聞いたことがあったけど、予約販売が主だと思っていたので、ついさっき駅前の蕎麦屋で済ませてしまった。でも男性の話を聞いているうちに、何だか羨ましくなってきてしまったので、ダメ元で玉屋旅館へ行ってみる。

扉を開けると、販売係のおばあちゃんが玄関にちょこんと佇んでいた。弁当があるかどうか聞いてみると「これ〇〇さん(知らん人)の予約してるやつだけど持ってって〜」と、見ず知らずの人のモノになるはずであろうお弁当を渡してくれた。いいのかそれで。

話を聞くと、予約していなくても3〜4分くらいでお弁当は用意してもらえるようなので、ありがたくいただいて玉屋旅館を後にした。値段は1180円。

発車時間が近づいてきたので急いで駅へ向かい、郡山行きに乗車。定刻に出発した列車は再び山地に分け入り、八溝山地と阿武隈高地の間を縫うように走る。ひとつ先の下野宮駅を過ぎると、いよいよ県境を跨いで茨城県から福島県へ入る。

常陸大子の駅前で蕎麦を食べたばかりだけど、せっかく幻の駅弁「奥久慈しゃも弁当」を購入したのでいただくことにする。「奥久慈しゃも」は全国の地鶏品評会で高評価を受けた名品とあって、否が応にも期待が高まる。

食べてみると、たっぷり載った鶏肉は脂が少なくサッパリした味わいで、タレの染み込んだご飯と相性がとても良い。笹掻きゴボウと、しゃもの卵で作った炒り卵もとてもいい引き立て役になっている。もちろん作り立てで仄かに温かさも残っていて、抜群に旨い。列車内で車窓に映る景色を肴に食べられるのも駅弁ならではで最高。大盛り山菜蕎麦を食べた直後だったけどペロリと食べ切った。ご馳走さま。

この駅弁を買うきっかけになった男性に出来れば直接お礼を伝えたかったけど、その後お見かけしなかったのでこの場を借りて御礼申しあげます。どうもありがとう。

しばらく乗っていると、磐城棚倉という駅を通る。この駅を経由して、JRバス関東が白棚線として白河駅から祖父岡までのバス路線を運行している。白河駅と磐城棚倉駅を結んでいた旧国鉄の白棚線が戦時中に不要不急路線として廃止され、線路跡地の一部がバス専用路線として転用されている。現在全国に広がりつつあるBRT(バス高速輸送システム)のはしりと言われている路線である。

磐城棚倉駅から3駅先の磐城石川駅では、行き違いで15分停車。気分転換と行き違い列車の撮影がてらホームへ降りると、「名産石川石」と書かれた石碑があった。気になって後で調べてみると、石川石はこの地域で発見された独立種の鉱物で、ウランを含むため、戦時中は原子爆弾の材料として勤労動員により盛んに採掘されていたようである(Wikipedia参照)。そのため戦後はGHQによって回収されたそうだが、「名産」と謳っているわりに中々物騒な歴史を持つモノだった。

磐城石川駅を過ぎてしばらくすると、今度は阿武隈川の左岸に沿って走るようになる。この辺りまで来ると視界がだいぶ開けてくる。泉郷駅は福島空港に最も近い駅だが、路線バスなどの接続は無い。

車内には、自分と同様18きっぷで水郡線を乗り通すと思われる乗客のほかに、授業終わりの高校生の乗り降りや地元客の利用もちらほら。窓からは西日が柔らかく差し込んで、ほのぼのとした雰囲気である。

この付近では阿武隈川を挟んで5kmくらい離れたところを東北本線と並走する。磐城守山駅を過ぎると、右側には郡山市街を望めるようになり、ついに終点が見えてくる。東北新幹線の高架線と交差するほんの少し手前で東北本線と合流し、安積永盛駅まで並走する。水郡線の終点はこの安積永盛の駅だが、全列車が隣の郡山駅まで直通する。

こうして常陸大子駅から2時間10分掛けて、15時17分に郡山駅に到着。朝に乗った支線の往復を含めると実に4時間近く水郡線に乗っていたことになるけど、なかなか変化に富んだ車窓が見られたし、途中駅での散策も楽しめて予想以上に充実した時間だった。きっと新緑の季節にはまた違った車窓が見られるのだろう。

郡山駅からは東北本線に乗って南下していくが、少し時間を設けて郡山の街を歩いてみることにした。自分にとって郡山は新幹線か寝台特急で通過するか乗り継ぎで利用するかのみの駅だったので、改札を出るのはこれが初めてだ。

西口を出て北側すぐの所にはビッグアイと呼ばれる福島県内で最も高いビル(地上133m)があり、入場無料の展望ゾーンがあるので登ってみることに。展望ゾーンから見下ろす郡山市街はことのほかコンパクトで、東側には阿武隈高地を、北側には遠く安達太良山を望める。展望ゾーンには、郡山駅を再現したNゲージのジオラマや列車の運転シュミレーターがあり、古くから交通の要衝として栄えた郡山らしさを感じられる。

他にもビッグアイには、地上からの高さが世界一のプラネタリウムを持つ郡山市ふれあい科学館があったり、8階から14階の間には県立の定時制・通信制の高校が入っていたりと、かなり公共性の強い高層ビルである。

ビッグアイを後にして、夕方でまだ人の少ない駅前のアーケード街を少し歩き、郡山駅に戻った。

郡山駅からは一路東北本線を南下して東京方面へ戻る。16時27分発の新白河行きに乗る。E721系の4両編成だが、学校帰りの学生などでかなり混雑している。

しばらく走っていくと日が沈んで、列車は夕闇の中を突き進んでいく。さっきまでローカル線の気動車に乗っていた所為もあるだろうか、東北本線は線形も良くかなりのスピードで飛ばしている。郡山から34分、終点のひとつ手前の白河駅で下車。兼ねてから興味のあった白河ラーメンを食べることにした。

駅徒歩10分にある茶釜本店に入り、中華麺を注文する。ラーメンはあっさりめの醤油味で、中太縮れ麺がスープによく絡む。昔ながらの温かい雰囲気のお店で、美味しくいただけた。

お店を出て白河駅へ舞い戻る。白河駅の駅舎は、大きな三角屋根が特徴の洋風の木造駅舎で、夜になると周囲のイルミネーションと共にライトアップされてより一層美しさを増す。駅のホームにかかる屋根も木造で、内側は白く塗られていて独特の重厚感があり、長大なホームはかつて長距離列車が発着していた頃を偲ばせる。

しばらくホームで待ち、郡山方面からやって来た18時5分発の列車に乗る。以前であればこのまま一本で黒磯まで行けたのだが、2017年に行われたダイヤ改正で黒磯駅構内の電力設備が変わり、今乗っている列車の電気方式のままでは乗り入れることが出来なくなったため、次駅の新白河での乗り換えを強いられるようになった。

新白河駅では同一ホーム上の前寄りに黒磯行きの列車が停まっているため、乗り継ぎ先で座席を確保しようと新白河到着前から先頭車両に人がわらわらと集まり始めた。新白河〜黒磯間を走るのは5両編成のE531系と2両編成のキハ110系気動車の2種類があるが、時刻表を見ると充当されるのは両数の少ない後者だった。

新白河駅に到着して扉が開いた瞬間、乗り継ぎ待機組はみなダッシュ。僕もその後ろから急ぎ足で乗り継ぎの列車へ向かって、何とか座席を確保した。列車の写真や駅名標などは撮り損ねてしまった。

次の乗り継ぎ駅、黒磯駅までは25分ほど。少しうとうとしながら乗っているとあっと言う間だった。

黒磯駅からは宇都宮行きの205系に乗り継ぐ。このまま寄り道せずに帰るのもいいけど、せっかく18きっぷで乗車しているので、未乗区間の烏山線に乗ろうと思い宇都宮の2つ手前の宝積寺駅で下車した。

初めて訪れた駅だけど、幾何学模様に配置された天井の木材が印象的でデザイン性がとても高い。何となく隈研吾デザインっぽいな、と思ってググったら本当に隈研吾さんの設計だった。東口の駅前にはなかなかセンスのいいイルミネーションもあって、お堅い駅名のわりにおしゃれな所だなあと感じる。

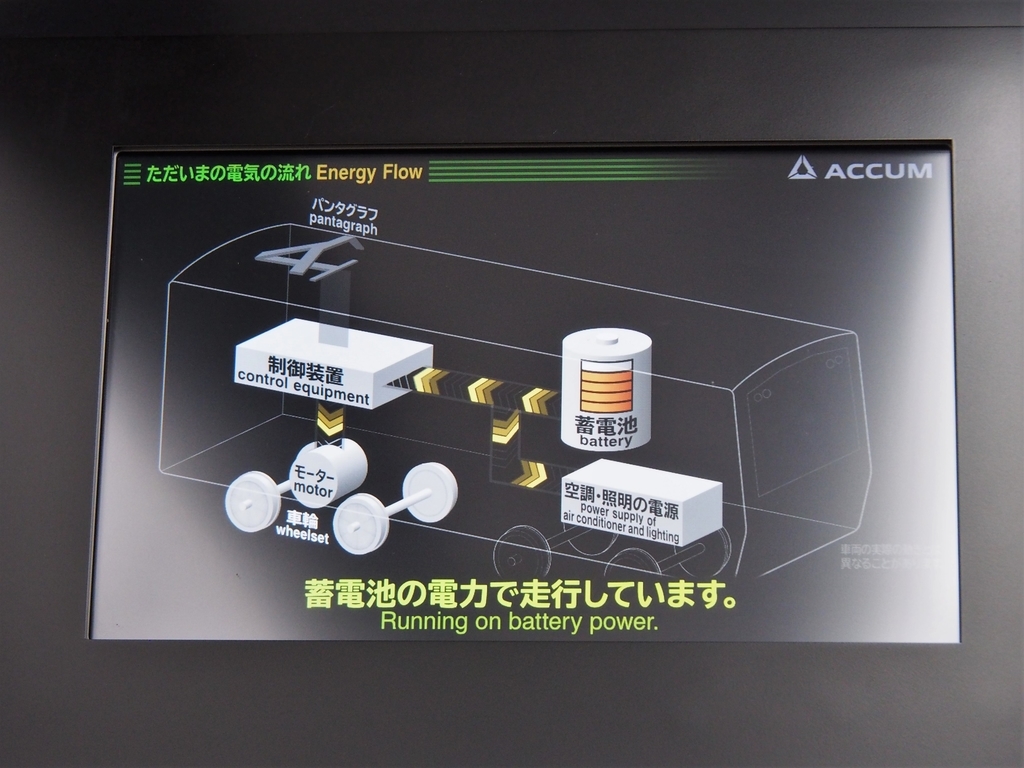

ホームに戻って少し待っていると、7分ほど遅れて19時46分発の烏山行きの列車が入ってきた。宝積寺駅と烏山駅を結ぶ全長20.4kmの烏山線は全線が非電化の路線だが、走っているのは電車である。EV-E301系という形式の、リチウムイオン電池を搭載した蓄電池駆動の電車なので、非電化区間でも走ることができる。夜の帳が下りて車窓に期待できないにも関わらず未乗区間に乗ろうと思ったのは、この車両に乗ってみたかったのが大きい。

車体はJR東日本でも近年取り入れられるようになったsustina車体で、内装も、明かりがLEDの間接照明になっていたり乗客向けにLCD画面でエネルギーフローを図解していたりと、この車両に対する意気込みを見てとれる。

電車らしく、走り出しがとてもスムーズで揺れはほとんど感じない。

昔ながらのキハ40系気動車からこの最新の技術を用いた蓄電池駆動電車への世代交代は、鉄道に詳しくない地元利用者にとっても隔世の感があったのではないだろうか。

宝積寺駅から30分強で終点の烏山駅に到着。走行中は下ろしていたパンタグラフを上げて、1両分の長さだけ設けられた剛体架線から充電する。かつては2面2線の駅だったが、ホームの片方をこの充電設備のためのスペースとして利用しているため現在は1面1線である。

さすがにこの時間だと、乗客が降りていくとシーンとした雰囲気になる。駅舎や列車を写真に収めたら、底冷えする前に車内に戻って折り返しの発車を待つ。発車3分前に流れる「ふるさと」の発車予告メロディーが、何となく物寂しさを感じさせる。

20時55分、僕のほかに部活帰りの高校生数人を乗せた列車は、宇都宮に向けゆっくりと出発していった。

振り返ってみると、今日1日朝から晩まで、思いがけず多くの種類・形式の列車に乗ることができた。自宅最寄り駅からの列車も含めて数えてみると実に10種類。気動車も電車も、電車の中でも直流・交流・交直両用・直流の蓄電池駆動とバリエーションも幅広い。なかなかここまで多くの種類の列車に乗れる日も無い気がする。

トピック性にはやや欠ける地味な旅路ではあったけれど、スマホ片手にいろいろ調べながら乗っていると、その土地特有の歴史とか小ネタなど色々な発見があった。多分ブラタモリなどの影響もあると思うけど、そういうことを旅しながら知っていけるのが今は楽しくて、ただ全国をスタンプラリーで穴埋めするように巡っているだけだった以前の自分より少しは大人になったのかな、と思う。まだまだ未熟者ですが。

今年も色んなところへ出かけられたらいいな。